Heinrich Janssen ca. 1810 – 1815

Informationen

| Datum: | 1810 - 1815 |

| Herkunft: | Wien |

| Seriennummer: | --- |

Die frühen Wiener Hammerflügel markieren einen signifikanten Entwicklungsschritt in der Geschichte der Tasteninstrumente, der den Übergang von der Cembalobaukunst zur frühen Klavierentwicklung verkörpert. Im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, einer Zeit intensiver künstlerischer und technischer Innovation, gelang es Instrumentenbauern, Elemente der Cembalobauweise mit neuen, dynamik- und expressivitätssteigernden Mechanismen zu verbinden. Die Wiener Hammerflügel zeichneten sich durch einen fein abgestimmten Hammermechanismus aus, der eine variable Lautstärkedarstellung und eine unmittelbare Rückkopplung zwischen Spieler und Instrument ermöglichte. Dieser Mechanismus basierte auf einer direkten Verbindung zwischen Tastatur und Hämmern, wodurch ein unmittelbares Ansprechverhalten erzielt wurde. Diese technischen Innovationen bildeten die Grundlage für spätere klangliche Entwicklungen im modernen Klavierbau.

Wien, als kulturelles Zentrum der damaligen Zeit, begünstigte durch sein reiches musikalisches Erbe und die enge Zusammenarbeit zwischen Komponisten, Interpreten und Instrumentenbauern die rasche Weiterentwicklung des Hammerflügels. Die erweiterten Ausdrucksmöglichkeiten, die diese Instrumente boten, fanden in den Kompositionen und Aufführungen von Größen wie Mozart, Beethoven und Schubert ihren Niederschlag. Die Wiener Hammerflügel trugen somit nicht nur zur technischen Evolution des Tasteninstruments bei, sondern beeinflussten auch maßgeblich den künstlerischen Ausdruck und den Übergang von der Klassik zur Romantik.

Die Pionierarbeit der Wiener Hammerflügel legte den Grundstein für den späteren Bau des modernen Klaviers. Die frühen Experimente mit Hammermechanismen und Resonanzstrukturen führten zu einer kontinuierlichen Optimierung der Spielmechanik und Klangqualität.

Der hier vorgestellte Hammerflügel von Heinrich Janssen ist ein Zeugnis der eleganten und perfekten Handwerkskunst des Wiener Klavierbaus. Der Korpus ist aus Nuss und mit Schellack poliert. Umseitig und um die Tastatur ist der Flügel mit den originalen feuervergoldeten Bronzen verziert. Häufig gingen diese Bronzen im Laufe der Jahrhunderte verloren. Oft wurden sie abmontiert und aufgrund des hohen Wertes der künstlerischen Arbeit verkauft oder als Beschläge für wertvolle Möbel verwendet.

Der Flügel steht auf 4 originalen Beinen mit feuervergoldeten Bronzen.

Die Tastatur ist aus Elfenbein und Ebenholz gearbeitet, die Hämmer sind mit Hirschleder bezogen. Der Saitenbezug ist dreichörig und das Instrument verfügt über eine Stiefeldämpfung.

Der Klaviaturumfang beträgt 6 Oktaven + Quarte (CC – f4).

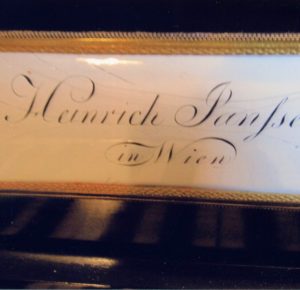

Das Vorsatzbrett trägt auf einem Keramikschildchen die Aufschrift:

„Heinrich Janssen / in Wien”.

Die Bezeichnung “in Wien” auf dem Namensschild durften nur Instrumentenbauer verwenden, die selbst auch „ordentliche Bürger“ der Stadt waren.

Hammerflügel Heinrich Janssen, Wien ca. 1815 – Eric Feller Collection

Bis heute ist über Heinrich Janssen nichts weiter bekannt. In einigen Quellen wird über Janssen noch als Bauer von Giraffenklavieren und Lyraflügeln berichtet.

Bisher ist kein weiterer Hammerflügel erhalten geblieben. Das Instrument wurde von Rudolf Haase in der Schweiz restauriert.

Dieser Hammerflügel ist im Museum Kellinghusen „betont – Ton und Tasten Museum“ in der Dauerausstellung ausgestellt!

| Länge: | 225 cm |

| Breite: | 124 cm |

| Höhe: |

| Umfang: | 6 Oktaven + Quarte (CC - f4) |

| Mechanik: | Wiener Mechanik |

| Pedale: | 4 Pedale (Dämpfungsaufhebung, due & una corda, Fagott, Sordine) |

| Signatur: | „Heinrich Janssen / in Wien" |